Стабильность — враг роста: уроки от нобелевских лауреатов по экономике 2025 года

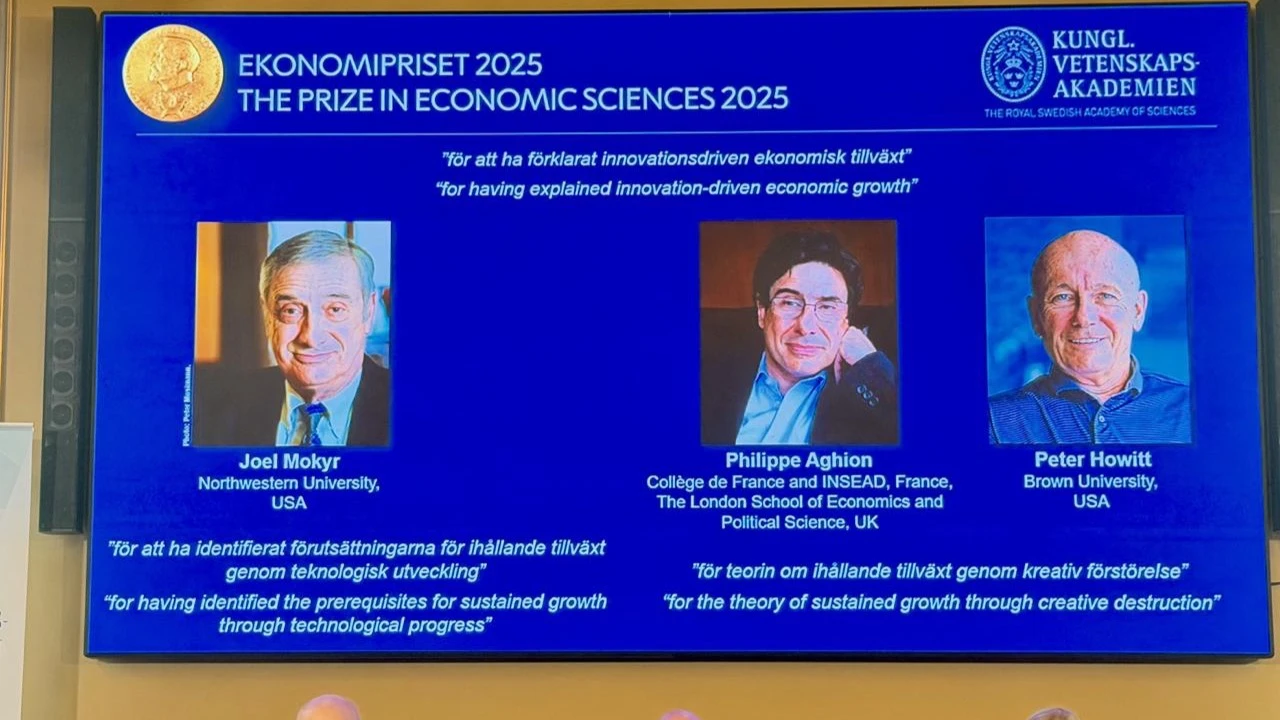

Нобелевскую премию по экономике в этом году получили Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хоуитт. Фото: Atila Altuntas / Anadolu via Getty Images

Сильнее всего технологическому прогрессу мешает защита положения тех, кто добился успеха в прошлом. Экономический рост — это конфликт, требующий разрушить созданное ранее. Чтобы рост стал устойчивым, нужны социальные механизмы, которые поддерживают инновации. Это главные идеи лауреатов Нобелевской премии по экономике 2025 года.

Нобелевский комитет обычно стремится диверсифицировать премию по экономике по областям науки. Не бывает такого, чтобы два года подряд ее давали ученым, работающим в одной исследовательской области, написал перед объявлением лауреатов 2025 года профессор Чикагского университета Константин Сонин.

Но в этом году Нобелевский комитет, любящий подчеркивать свою полную непредсказуемость, нарушил и этот принцип. Как и в 2024-м, премию получили экономисты, исследующие загадки долгосрочного экономического роста, роль инноваций, созидательного разрушения и институтов. В 2024-м лауреатами стали Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон, а в 2025 — Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хоуитт.

Инновации и технологический прогресс производят устойчивый экономический рост, заставляя людей отказываться от придуманных ранее продуктов и технологий и создавать новые. При помощи такой формулы, отсылающей к идее творческого разрушения Йозефа Шумпетера, Нобелевский комитет объединил Мокира, Агьона и Хоуитта. Половина премии достанется Мокиру, работающему в Северо-Западном университете (США) и Тель-Авивском университете. Агьон работает в Коллеж де Франс, INSEAD и Лондонской школе экономических и политических наук, а Хоуитт — в Брауновском университете.

Меняйся или умри

Основная заслуга в популяризации идеи созидательного разрушения принадлежит Шумпетеру, который в 1943 году опубликовал книгу «Капитализм, социализм и демократия». Самые успешные предприниматели, писал он, — это новаторы, придумывающие новые продукты и технологии производства. Они оказываются более эффективными и убирают старые с рынка: это ключевой двигатель развития капитализма.

Созидательное разрушение важно и для отдельных компаний — периодически им нужно отказываться даже от своих успешных продуктов, чтобы не отстать от конкурентов в создании новых.

Идея созидательного разрушения применяется и в экономической истории — так, Аджемоглу и Робинсон показывали, что экономический рост может переходить к стагнации и спаду из-за того, что правящие элиты блокируют процесс креативного разрушения. Элиты пытаются защитить свое положение, а в итоге останавливают развитие страны.

Регулирование всегда благоприятствует тем, кто уже на рынке, поэтому чем сильнее государство регулирует деятельность фирм, тем меньше в экономике инноваций, демонстрирует Агьон на примере Франции.

Агьон и Хоуитт, начавшие работать вместе в 1987-1988 годах, — яркие продолжатели шумпетерианской традиции, выразившие ее на современном экономическом языке. В совместных книгах The Economics of Growth (2009), Endogenous Growth Theory (1997), в статье о шумпетерианской теории роста и других работах они показывают, что экономический рост — результат не внешних, а внутренних факторов (инноваций, инвестиций в человеческий капитал и знаний).

Тема креативного разрушения у Агьона, вероятно, наследственная. Его мать, кутюрье и основательница дома моды Chloé, придумала термин prêt-à-porter, была работодателем Карла Лагерфельда и говорила о начале своей карьеры в мире моды: «Все еще только предстояло изобрести, и это меня захватывало».

Созданные в середине XX века модели экономического роста предполагали, что развитие технологий и научный прогресс влияют на экономику, но в одностороннем порядке. Считалось, что экономика повлиять на скорость научных и технологических открытий не может. В этой конструкции причины экономического роста понимались как внешние, экзогенные, а экономическая политика не считалась очень значимой для роста, ведь на внешние факторы повлиять трудно.

Напротив, в эндогенной теории роста (важный вклад в нее внесли два других экономиста-нобелевских лауреата Пол Ромер и Роберт Лукас) он объясняется внутренними причинами. Эта теория предполагает, что экономика и технологии влияют друг на друга: технологическое знание, как и другие формы капитала, могут быть аккумулированы и внедрены в производство. Для первого нужно больше тратить на исследования и разработки, для второго нужна конкуренция. Эта теория показывает, что экономическая политика крайне важна: если факторы, определяющие рост, внутренние и не заданы извне, то политика может на них влиять.

У некоторых стран получается это делать. Развивающимися, пишет Хоуитт, следовало бы называть не самые бедные страны, а самые богатые и успешные: это они постоянно и мучительно меняются.

Наоборот, отсутствие постоянной трансформации характерно для беднейших стран на доиндустриальном этапе развития. «Меняйся или умри» (то есть сойди с пути экономического роста) — вот пафос шумпетерианской теории: для постоянного процветания нужны сложные и мучительные изменения.

Отдельным предпринимателям, компаниям, экономическим и политическим элитам меняться очень сложно: для этого нужно отказываться от уже завоеванного положения.

Целебная конкуренция

Добровольно на такой шаг никто не пойдет: дураков нет. Поэтому ключевое условие для устойчивого роста, не считая включенности страны в мировую торговлю и стимулирования технологических инноваций, — это поддержание высокого уровня конкуренции. Именно она заставляет всю систему меняться. Модель Агьона-Хоуитта связывает решения отдельных экономических агентов и экономический рост в целом. Инвестируя в новые технологии ради получения прибыли, предприниматели способствуют технологическому прогрессу и росту национальной экономики (он зависит от скорости замены старых товаров новыми).

Эту модель Агьон развивает во множестве работ. В одной из последних он показывает, что новые фирмы входят на рынок с новыми товарами и технологиями и сохраняют приверженность тому, что привело их к успеху. Но со временем усовершенствовать внедренное ранее становится все сложнее. Фирмы завершают свой жизненный цикл, сталкиваясь с дефицитом идей, и покидают рынок.

Экономический рост — всегда результат конфликта интересов разных участников рынка. Поэтому защищая интересы уже работающих производителей, государства тормозят экономический рост. При прочих равных у новых компаний больше стимулов к разработке новых товаров и услуг, чем у тех, что уже присутствуют на рынке.

Разработка новых товаров лишает владельцев существующих компаний их доли на рынке. Чем больше политический вес «проигрывающих» бизнесменов, тем сильнее будет государство их защищать, увеличивая затраты новичков на внедрение новых продуктов и технологий и тем самым препятствуя росту.

Наоборот, чем выше конкуренция, тем больше компании тратят на исследования и разработки, и тем больше инноваций они производят, доказал Агьон. Поэтому его беспокоит снижение уровня конкуренции в американской и особенно в европейской экономике. Это чревато ростом рентных доходов, замедлением инноваций и технологическим отставанием.

Чудо экономического развития

Инновации, технологический прогресс и процветание характерны только для последних столетий человеческой истории. Технологически прогрессивные общества — не правило, а исключение, тогда как нормой являются «застой и равновесие», любит подчеркивать Джоэль Мокир, занимающийся историей технологического и экономического развития.

На русский язык переведены его книги «Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс», «Просвещенная экономика. Великобритания и промышленная революция 1700-1850» и «Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний».

Силы, противостоящие технологическому прогрессу, почти всегда были мощнее тех, что толкали к изменениям. Мокир сравнивает технологический прогресс с хрупким и уязвимым цветком, возникшим в силу случайного сочетания факторов и очень чувствительным к экономической и социальной среде. Прогресс не стоит воспринимать как должное — он может легко остановиться в результате небольших внешних изменений.

В центр экономического роста Мокир ставит не труд, капитал или институты, а знания. Чтобы рост стал устойчивым, обществу пришлось наладить взаимодействие между двумя типами знаний: научное познание законов природы позволяет усовершенствовать техническое знание о том, как сделать тот или иной объект, а оно помогает двигать вперед науку.

Именно это произошло в Великобритании и Европе XVIII-XIX веков: экономический прорыв обеспечили не отдельные изобретения, а возникновение социальных механизмов, стимулирующих инновации.

Мокир показывает, как в Европе возник рынок идей, открывший возможности перед изобретателями и давший правителям стимулы конкурировать за таланты. Это сделало рост устойчивым, самоподдерживающимся. В его основе — знания и инновации, которые усиливают рост и дают толчок к появлению новых знаний.

В конце 2025 года у Мокира выйдет книга, написанная вместе с историком Авнером Грейфом и экономистом Гвидо Табеллини. Она доказывает, что на протяжении всего второго тысячелетия различие траекторий экономик Европы и Китая было вызвано разными формами социальных организаций, возникших там в доиндустриальную эру. В Китае это были основанные на родстве и землячестве кланы, а в Европе — корпорации (ими были университеты, гильдии и отчасти даже монашеские ордена), они сделали возможным появление самоуправляемых городов.

Эта разница повлияла на различие в политических институтах и механизмах производства общественных благ: в Китае сложилась авторитарная система, сдерживающая инновации, а в Европе сцена была подготовлена для промышленной революции (ей посвящены предыдущие книги Мокира).

Следующую книгу он пишет вместе с Агьоном (раньше у них совместных работ не было) и надеется, что теперь, после получения Нобелевской премии, она будет хорошо продаваться.